重慶移通學院

聯系方式

- 地址:暫未填寫

- 電話:暫未填寫

校園動態>正文

巧手慧心 繡盡年華 非遺傳承人帶領移通學子感受中國傳統刺繡之美

4月19日,重慶郵電大學移通學院非遺研究中心邀請國家一級刺繡師單大瓊老師在北山書院非遺傳習基地,開展了非遺傳習教育活動,近30名非遺學生研究員認真學習“口金包”、“帆布包”的刺繡制作技藝。

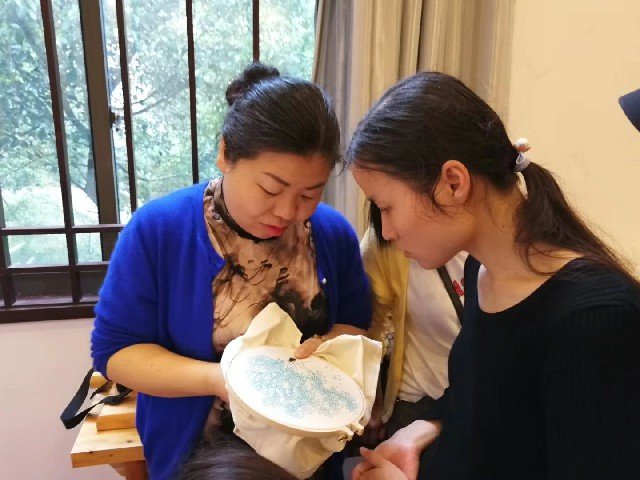

經過第一期的學習,同學們已可以熟練運用鋪針、滾針、接針等針法,這一期,單大瓊老師先對上一期的刺繡作品進行了總結點評,隨后教授大家學習新的針法。比如,二二針、二三針、三三針等,一對一指導大家針法的運用及制作步驟,口金包和帆布袋的制作需要20道工序,分別為畫圖、刺繡、拆棚等。此外,在進行口金包最后收尾工作時,要注意周邊袋口的縫合以及口金同袋口的固定。

單老師通過對帆布包以及口金包的講解讓同學們進一步了解自己該怎么做。并在黑板上畫出針法的具體運用,給大家認真講解每一針的不同。每一針、每一線都有著不同的講究,哪一針長、哪一針短、哪一針緊、哪一針松,都是需要研究員們慢慢學習的。

蜀繡繡法靈活,適應力強。一般繡品都采用綢、緞、絹、紗、縐作為面料,并根據繡物的需要,制作程序、配色、用線各不相同。本次學習“口金包”“帆布包”所需材料也與上期不盡相同,有鋪棉、繡布、里布、繡線、繡花針、剪刀、繡棚、口金、帆布袋。同時,所需要的配色和用線比之前更為復雜和多樣。

中國傳統刺繡在與針線自然材料的相互交織中,植入使用者的情感,并經過反復的使用打造,在感性的生活中沉淀著人與自然的理性互動,帶給今天后現代農耕時代生活無限的啟示。同學們在一針一線間繡出來的不僅僅是一幅幅技藝精湛的繡品,更是對中國傳統文化的傳承與延續。